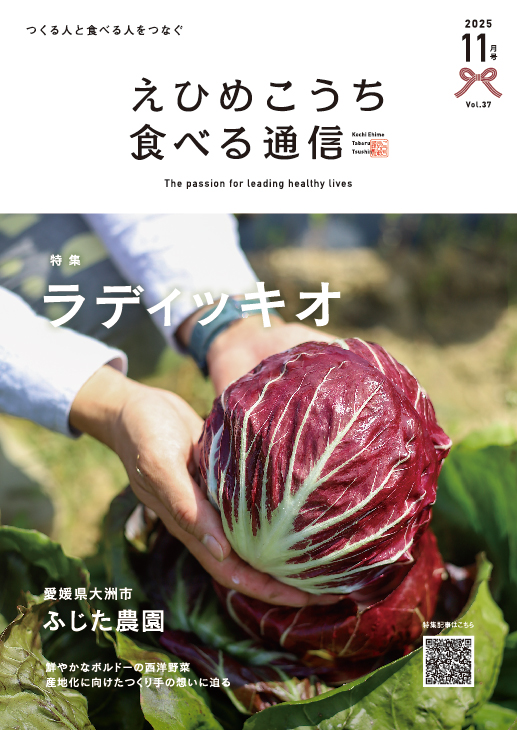

鮮やかなボルドーの西洋野菜

つくり手の想いに迫る

ふじた農園

※記事内容は2025年11月発刊時のものです。

愛媛県大洲市五郎。大洲市で西洋野菜であるラディッキオを中心に様々な野菜を栽培されている藤田祥広さんに、大洲市にかける思いなどを取材しました。

「食」の発信そして「農」へ

学生時代、農業よりも野生生物に興味を持っていた藤田さん。多様な生物が息づく自然豊かな場所で学びたいという思いのもと、北海道の帯広畜産大学に進学しました。北海道で圧倒されたのは、どこまでも続く小麦や大豆畑、空の広さ、そして食べ物のおいしさ。自然の雄大さとともに日々の食の豊かさが、藤田さんの興味を「食」へと引き寄せました。その気づきを形に、大学で「農」と「食」をテーマにした農業系サークルで地元の企業と協力し、消費者に食の大切さを伝える活動に力を注いでいました。大学を卒業後、食品メーカーで経験を積む中で、食品の大量生産・大量廃棄の現状を目の当たりにし、改めて食を大切にしたいという思いが強くなりました。そうした思いの延長に選んだのが、食の始まりである農業。6年前に地元・大洲に戻り、両親のもと、自らの手で作物を栽培しています。

ちょっぴり変わった野菜の栽培

ふじた農園は家族経営で、すいか、白菜、芥子菜、里芋などを栽培しています。そのほか、藤田さんは自分事として農業経営の意識をつけるため、新たに西洋野菜のラディッキオやバターナッツかぼちゃ、さつまいも、ズッキーニの栽培を始めました。ところでみなさんはラディッキオとバターナッツかぼちゃという野菜をご存じですか?

ラディッキオはイタリア原産の野菜で赤紫色の見た目と程よい苦味が特徴です。

バターナッツかぼちゃは南アメリカ原産の野菜ですが実は日本かぼちゃに分類されています。バターナッツかぼちゃはピーナッツのような細長い形、黄色っぽい見た目と一般的なかぼちゃに比べて味があっさりしていることが特徴です。

さつまいもは上須戒の観光農園跡地を活用し栽培しています。今回お届けするさつまいも(紅はるか)は甘みの強さとしっとりなめらかな味わいが特徴です。

藤田さんが栽培している作物のうち、ラディッキオはJA愛媛たいきを通して関西方面へ出荷し、そのほかの作物は地元の産直市「愛たい菜」や「玉井民友商店」に卸しています。

目指せ!ラディッキオマスターへの第一歩

ラディッキオは、イタリア原産のチコリー(キク科の多年生野菜)を改良して生まれた栽培種です。赤紫色の葉に白い葉脈が入った、美しいコントラストが印象的。見た目は少しレタスに似ていますが、味はかなり異なっており、独特のほろ苦さが特徴です。その苦味というのは寒暖差からくるストレスによってより際立ち、同時に赤紫色の色素(アントシアニン)も濃くなると言われています。ラディッキオは、植えつけから60日~120日で収穫期を迎えます。品種によって栽培日数は少し異なりますが、その味や食感は同じです。一気に植えると収穫が追い付かなくなってしまうので、藤田さんの畑では時期をずらしながら少しずつ定植し、安定した収穫を可能にしています。

ここで藤田さんのおすすめの食べ方を紹介します。まず、千切りにしたラディッキオを水に2~3分ほどさらすと、シャキッとした食感になります。水をきった千切りラディッキオを千切りキャベツと半量ずつ混ぜ合わせて、お好みのドレッシングでいただきましょう。特に柑橘系やシーザードレッシングなどは相性が抜群です。さらにカリカリのベーコンやシーチキンを加えるとより美味しく召し上がれるそうです。そのほかにも千切りにしたラディッキオはパスタやピザのトッピングにもおすすめ。加熱すると苦味がますためお好みで熱を加えることがポイントです。

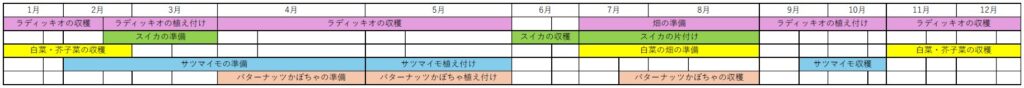

畑は一年中フル稼働!藤田さんの多品目カレンダー

複数の種類の野菜を育てている藤田さん。どのような年間スケジュールで野菜を育てているのでしょうか。年間のスケジュールは以下のようになっています。

特にラディッキオの植え付けがある9月と、複数の作物の収穫が重なる11月~2月が忙しい時期です。ラディッキオの収穫を行う日は午前中に収穫を行い午後に箱詰めをし、夕方までに出荷をします。藤田さんは、多品目栽培は単一目栽培に比べ、作物それぞれの管理があるため大変な部分がありますが、作物ごとに育て方や販路、出会う人々が変わり、結果的に多くの人とのつながりが生まれました。それぞれの野菜が誰かの手によって新しい形で使われること、そして「この人のために作りたい」と思える瞬間が、自分のモチベーションにつながっていると語ります。

大洲で耕す未来の食と可能性

藤田さんは現在、大洲市の若手農家によるグループ「アグルビト」に所属しており、マルシェの企画やSNS発信を通じて、農業を“ものづくり”として伝える活動にも力を入れています。農業は生活に欠かせないものですが、近年生産者の顔が見えにくくなったことで、その存在を意識する機会は少なくなっています。だからこそ藤田さんは、生産者自らが食の背景や魅力を語り、消費者と直接つながることが重要だと考えています。野菜を手渡し、おいしかったという声を聞けることは、大きなやりがいとなり、次への原動力につながっていると教えてくださいました。

「大洲といえばこの野菜」という一つのイメージに固定されていない分、「新しい作物が根づく可能性を秘めた土地」だと、藤田さんは考えています。特に、一般の消費者にはあまり知られていないラディッキオやバターナッツかぼちゃなどが、「大洲で作られている」と知ってもらうことで、地元の食の多様性や豊かさに目を向けてもらい、多くの人に大洲の野菜に関心を持ってもらえるはずです。いつかは大洲で農業に挑戦する人が生まれるような、地域に根ざした新しい価値を生み出そうとしています。

今後については、特定の作物にこだわるのではなく、気候変動などの環境の変化を見据えながら、柔軟に品目や数量を調整していきたいと考えています。農業は自然との対話であり、同時に人とのつながりの中で育まれるものです。藤田さんは、消費者の声を受け止めながら、大洲という場所を通じて豊かな食文化を未来につなげていくことを目指しています。