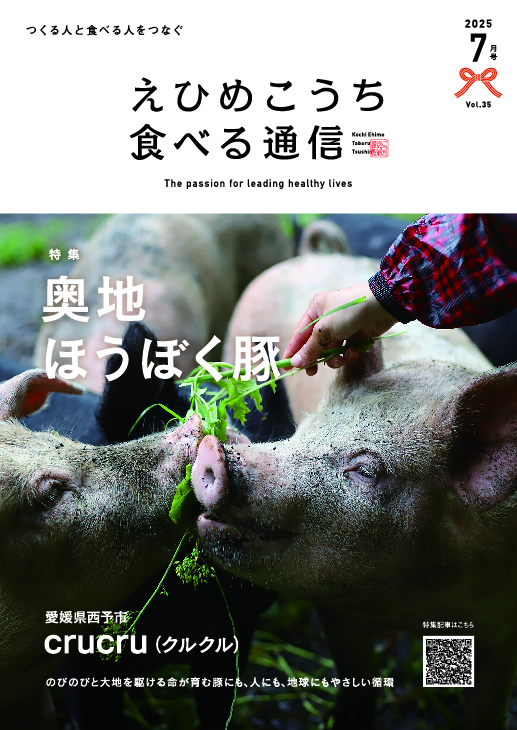

豚にも人にも、地球にもやさしい循環

crucru(クルクル)

※記事内容は2025年7月発刊時のものです。

愛媛県西部に位置する人口約5600人の西予市三瓶町。

今回は、三瓶町で「奥地ほうぼく豚」をちょっぴり変わった方法で育てられている、crucruの長岡慶さん・湧太さんご夫婦に、その取り組みについてお話を伺いました。

豚の尊厳を守りたい。放牧という選択の原点

愛媛大学 学生編集部(以下 愛大生):長岡さんが養豚、そして放牧にたどり着くまでにどのようなことがありましたか?

長岡慶さん(以下 慶さん):農業に携わりたいという思いから、大学卒業後は野菜の卸売商社に就職しました。でも、実際は農業に関わるというよりは、消費者に届くまでの中間の役割を担っている感じでした。もっと現場に出て働きたいという気持ちが強くなって、そういえば実家で養豚業をしていたなって(笑)。やっぱり自分は畜産業で踏ん張りたいんだという意思が明確になりました。

愛大生:養豚を始めて「放牧」を選択することは大変だったと思いますが、なぜそのような経営スタイルに行きついたんですか?

慶さん:そうですね~。はじめは、父が経営していた3000頭規模の豚舎で、父や先輩の従業員の方たちに教わりながら仕事をしていました。日々の作業の中で、豚同士がストレスからしっぽを噛み合う姿を目にしたり、狭い空間で思うように動けない様子を感じ取ったりするうちに、「もっと心地よい飼い方はないだろうか」と考えるようになったんです。

それに、病気予防のために抗生物質を餌に混ぜることも一般的なんですが、健康な環境で育てられていれば必要のない場面もあるのでは、と感じました。豚が自然に近い形で健やかに暮らせる方法を探したいと思ったんです。

「自分たちにとって」都合がいいから、効率がいいからというよりも、「豚にとって」の尊厳が守られることを大切にしたいという思いでいっぱいでした。私たちは豚に養ってもらっている側でもあります。だからこそ、豚たちがストレスなく、のびのび過ごせる環境で飼いたいと思い、放牧することに決めました。

ブランド名から読み解く!しっぽも農地もcrucru巡環。放牧が育む魅力とは?

愛大生:ところで「奥地ほうぼく豚」の屋号にもなっている、「crucru」とはどのような由来があるのでしょうか?

慶さん:「crucru(クルクル)」には3つの意味が込められています。1つ目に、13か所ある放牧地を転々とまわること。

長岡 湧太さん(以下 湧太さん):耕作放棄地は、地域のあちこちに点在しているので一箇所に集約されていないんです。各地を回って餌やり、出荷準備などの作業を行うのは管理コストもかかります。割りに合わないなぁと感じることもありますが、時間をかけてでも向き合っていきたいと思っています。

慶さん:2つ目に、耕作放棄地を放牧地として変え、放牧地から再び農地に戻す循環=サイクル。(後で詳しく説明します)。

3つ目に、くるくるとした豚のしっぽを表しています。豚の尻尾がくるくると丸くなっているのは幸せを感じているときなんだそうです。そんな豚たちの幸せな瞬間をつくっていきたいなと思っています。

これら3つの「crucru」という意味があります。ちなみに、奥地ほうぼく豚の「奥地」というのは、この地区から眺めることのできる、「奥地湾」からとっています。この地域が好きだからこそ、この地域に養豚で少しでも貢献できたらいいなとも思っています。

愛大生:全てを網羅した素敵なネーミングですね!奥地湾のそば、潮の香りを含んだ風の中で、豚さんたちがのびのびと放牧地を駆け回る姿を想像すると、なんだか楽しくなりますね。

働くってこういうことです 豚とともに生きる私たちの日常

愛大生:1日のスケジュールについて教えてください。

慶さん:7時から豚舎にいる母豚のえさやりをして、8時からスタッフミーティングをします。今日どういうことをするかとか、体調の悪い豚の対応などを15分くらい話し合います。その後、ようやく自分たちの朝ご飯です。そして、9時くらいから三瓶町の中心地に餌を取りに行き、豚舎に餌を運びます。その後は、ヤギの散歩を1時間くらいします。

愛大生:そういえば、今日お邪魔させてもらう前にヤギを見かけました!

慶さん:多分そのヤギですね!ヤギを散歩させても何も生まれないんですけど、この行為が結構大事なんです(笑)。もともと放牧地の草を食べてもらうために飼い始めたんですけど、豚の方がよく草を食べることがわかって…。散歩がとても大切なリフレッシュタイムになってます。

そして、11時くらいからまた豚舎で餌やりをして、その後お昼休憩。午後からは梱包作業や事務作業を行い、15時くらいから放牧地を2、3カ所ほど周り終了です。これが私たちのホワイトな理想の1日ですね。

愛大生:なるほどなるほど。では年間を通して、スケジュールが変わる時はありますか?

湧太さん:意外と春夏秋冬の変わりはないんですけど、温度変化だけは気を付けています。例えば、夏は小屋にひさしをつけたり、草刈りをしたり、冬になると小屋に藁を敷いたりだとか。

愛大生:そうなんですね!体温管理を年中大切にされているからこそ、豚は元気に成長していくんですね。

環境再生型のエコシステムを築く 奥地ほうぼく豚のこれから

愛大生:奥地ほうぼく豚のこれからの在り方について教えてください。

湧太さん:放牧をはじめてから農家さんや飲食店の方、地域の方などいろいろな繋がりが増えてきました。これからは「豚を中心とした環境再生型のエコシステム」を三瓶町から作っていきたいと考えています。

例えば、地域内で地域のものを循環させていきたいと思っています。地域で使われていないもの(大豆かすやミカンの皮など)を豚の飼料として使っていきたいです。

そして現在、放牧している耕作放棄地を農地に還していくことも考えています。耕作放棄地に豚たちを放すと、雑草などを食べ、鼻で土を掘り返す習性によって、土地が耕されていきます。しかし、半年間豚が耕した土地は、リンや窒素が溜まっていき、土壌の汚染にも繋がりかねません。そのため野菜を植えたり、土地を休めたりする必要があります。イギリスではこういった輪作が行われています。私たちが使っている耕作放棄地では現在、牧草を植えたり、休耕したりしていますが、今後は農家さんと協力しながら農作物を育てていきたいです。

愛大生:資源、そして土地の循環まで考えられているのですね。

湧太さん:他にも、県内外からの見学者を積極的に受け入れることもやっていきたいです。実際に放牧豚を一目見たいと遠方から見学に来ていただくことも増えてきました。現在は、見学をした後にそのまま帰路につく方がほとんどですが、これからは奥地ほうぼく豚を食べられる場所や宿泊など、その後もこの町に滞在できるような仕組みづくりも進めたいです。

今後は、生産者と消費者が直接繋がっていくことが求められていくと思います。具体的な中身についてはまだまだ構想段階ですが、新たな養豚のスタイルを築いていきたいと思っています。

愛大生:ありがとうございました!

おわりに

今回、奥地ほうぼく豚の取材に同行させていただき、養豚の新たな飼育方法、長岡さんたちの豚との向き合い方を学びました。ストレスをなるべく減らした飼育方法により、生き生きとした豚の表情を見ることができました。

養豚を持続可能な地域の産業に育てるため、奥地ほうぼく豚の挑戦はまだまだ続きます。三瓶の大地と愛情が生んだ、この上ない一口をあなたにお届けします。

えひめ・こうち食べる通信 2025年7月号

crucru(クルクル)

愛媛県西予市三瓶町