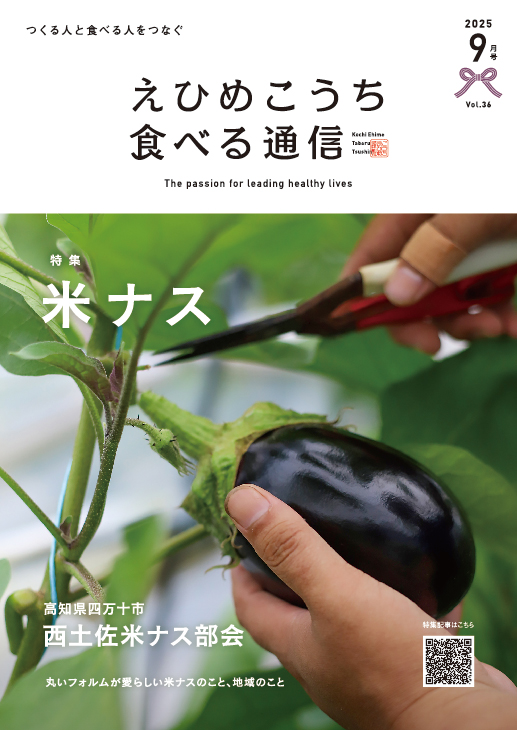

丸いフォルムが愛らしい米ナスのこと、地域のこと

西土佐米ナス部会

※記事内容は2025年9月発刊時のものです。

静かな山あいに息づく、米ナス産地の朝

ツヤツヤの表皮に、ぽってりとしたフォルム。愛らしさすら覚えてしまいそうな「米ナス」が育つのは、高知県四万十市西土佐。ここは、清流として知られる四万十川の中流域に位置し、愛媛県との県境にある山あいの町。かつて「日本一暑いまち」として、41℃を記録したこともある。

西土佐で米ナスの栽培が始まったのは、今から約40年前。冬から春にかけてはハウス促成栽培、夏から秋は雨除けハウス、露地栽培へと、季節ごとにリレーのように産地がつながっていく。こうして、1年を通して米ナスが出荷されているのだそう。高知県全体では、米ナスの出荷量は全国一位。中でも西土佐は、露地栽培の面積が県内最大を誇っている。

午前中の集荷場は忙しなく、朝採れたばかりの米ナスを抱えた農家さんたちが矢継ぎ早にやって来る。箱詰めされた米ナスが手際よく結束されていき、出荷準備が整えられていく。その様子は、静かな山間の町に息づく、力強い営みを感じさせてくれる。

米ナスの季節をつなぐハウス栽培

米ナス農家の一人、野浪広宙さんとその園地を訪ねた。野浪さんの栽培スタイルは、雨除けハウス栽培。雨や病害虫から作物を守り、より良い品質のナスを育てるための工夫だ。

「ナスは水分が命なんです。毎朝、少しずつ水をやっています」。夏場のハウス内は、朝9時の時点で気温が40℃を超えることも珍しくなく、人間にとっても米ナスにとっても過酷な環境。そのため、毎日の水やりは欠かせない。水は園地のすぐそばを流れる目黒川(四万十川の支流)から汲み上げており、その高い水質が米ナスの味に直結している。

ハウス栽培を始めたきっかけは、実家の農業を継ぐことを決め、西土佐農業公社に通っていた頃にさかのぼる。就農に向けて技術を習得する中で、ハウス栽培の推進事業を紹介されたことが転機となった。「自分はハウス一本でやっているが、先輩方の中には露地栽培とハウス栽培を両立している方もいる」と話す。

今年で農家9年目を迎える野浪さん。祖父母はオクラ栽培を中心に営んでいたが、「そのままオクラを継ぐという選択肢もあったが、最終的には米ナスに決めました。周囲にも米ナス農家が多く、わからないことがあればすぐに相談できる環境があるのは心強い」と、作物選定の背景を教えてくれた。

米ナスの産地であり続けるために

「僕が小さいころから、米ナスはいつも食卓にありました。あって当たり前の存在だったんです。でも、それって先輩農家さんたちがずっと作り続けてきたからなんですよね。西土佐が産地だからこそ見られる、特別な光景なんだって気づいたんです」と野浪さん。

四万十川の豊かな水と、山々に囲まれた自然の恵みをたっぷり吸収して育った米ナスは、果肉がぎゅっと詰まっていて、加熱しても身崩れしにくいのが特徴だ。

「米ナスのステーキ、よく食べますよ。輪切りにして、じっくり焼くだけ。シンプルだけど、甘みがあって美味しいんです」。

野浪さんは、米ナスのある風景を次の世代へとつないでいきたいと考えている。「僕ひとりじゃできないこともあるけれど、みんなで守っていけたらいいなと思っています」と、静かに、でも力強く語ってくれた。